21:54 Исторический детерминизм в поэме "Москва-Петушки" |

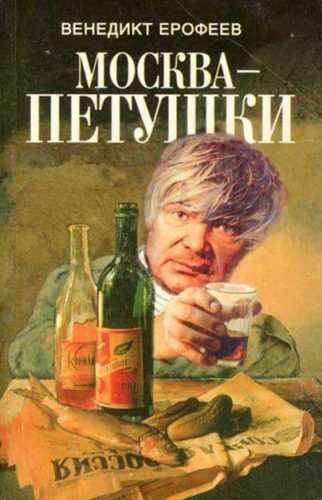

Поэма Вен. Ерофеева «Москва - Петушки» написана в конце 1969 году – начале 1970 года. Этот факт помогает выделить исторические предпосылки и направление в литературе, царившее в ту эпоху, которые послужили катализатором для написания художественного произведения. В 1973 году поэму напечатали в «Тамиздате» за рубежом (в Израиле). Журнал «Трезвость и культура» разместил на своих страничках рукопись лишь в 1988 году. Прежде чем поэма увидела свет, она прошла анализ редактора, который рассматривал её художественный потенциал и идейную составляющую. Книга «Москва – Петушки» напечатана в эпоху антиалкогольной кампании, инициатором которой выступил сам Горбачёв. Этим обусловлено появление в поэме главного героя – меланхолического алкоголика. История показывает, что «перегибы» в политике, экономике всегда вызывали обратную реакцию у простого народа. Операция по отрезвлению нации была проведена крайне неумело, чересчур категорично: цены на спиртные напитки увеличились втрое и выдавались по талонам, «сухой закон» царил в общественных местах (скверах, на свадьбах и т.д.), виноградники выкорчёвывались целыми плантациями. Все эти крайности породили огромное недовольство у простого населения. Вместо употребления спиртных напитков, люди травились одеколонами, лекарственными настоями на спирту, суррогатами. Поэтому рукопись, изданная в эту эпоху, как никогда, была актуальна и понятна всем пластам населения. Как противопоставленность системе, книга «Москва - Петушки» пользовалась огромной популярностью благодаря авторским находкам: карманному формату, большому количеству экземпляров и, главное, доступной ценой. Стоимость этой книги равнялась стоимости бутылки водки на тот момент – 3 рубля 62 копейки. Примечательно, что появление подобного текста – своеобразная закономерность в условиях существования общества. Во-первых, настоящая реальность была поглощена официальной идеологией советского периода. Во-вторых, попытка советскому человеку вернуться в мировую историю потерпела неудачу, потому что после гибели утопии настал конец истории. Творчество Вен. Ерофеева можно отнести к лирическому постмодернизму, который возник в период 1-ой волны и существует до сегодняшнего дня. Главной особенностью этой модификации является лирическое самовыражение на гибридно-цитатном языке симулякров. Важная особенность, которая характеризует лирический постмодернизм, - это обязательное использование приёма авторской маски, разрушение культа писателя-пророка, частотное присутствие юродивого кода. Благодаря этому коду писатель добивается раскрытия загадок поэмы, порой противоречивых и парадоксальных. В пьянстве главного героя проявляется некоторый художественный смысл. Собственно, процесс пития Венички описан тщательно и с подробностями. Такой юродивый код призван обновлять вечные истины, используя кричащие парадоксы поведения. Это и есть юродивое «самоизвольное мученичество», никому не нужное, однако желанное: "И, весь в синих молниях, Господь мне ответил: - А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны. - Вот-вот! - отвечал я в восторге. - Вот и мне, и мне тоже - желанно мне это, но ничуть не нужно! Ну, раз желанно, Веничка, так и пей..." После того как Веничка достигает нужного алкогольного состояния, в нём начинают проявляться оттенки "священного безумия", которое позволяет непосредственно и фамильярно общаться с ангелами и Богом, даже приглашая тех выпить с ним: "Раздели со мной трапезу, Господи!". А.М.Панченко обозначил, что некоторые отзвуки и совпадения идей тождественности царя и юродивого берут начало ещё в древнерусской художественности. Авторский ход Вен.Ерофеева обратиться к высшим существам обыгрывается не совсем традиционно. Праведник, в отличие от грешника, закрыт для ведения диалога, он совершенен, ему некуда меняться, он над всеми духовно и морально, потому он слеп к проблемам остальных. Категория духовности и малодушия, слабости и растерянности – это залог открытых отношений, где есть место жалости и пониманию. В связи с этим З.Бауман сравнивает такую концепцию с философией «случайность как судьба». В постмодернизме к этому времени наметился кризис идеи Абсолютной Истины и Единого Закона. Алогическая случайность принимается как условие внутренней свободы. Текст пронизан ненавистью к героям и подвигам, как следствие непринятия идей коммунистического стоицизма. Сам Вен.Ерофеев вспоминает случаи из своей биографии. Так, например, как ему, окончив школу с золотой медалью, как-то довелось копаться в грязной траншее. Мимо проходили дама с дочкой. Женщина с назиданием промолвила девочке, указывая на Веничку: «Вот, станешь учиться плохо, превратишься в такого же человека». Или как кондуктор, после того как увидел у Венички начатую бутылку пива в руках, просто выхватил её и выпил залпом. Все подобные сцены писатель подробно изложил в рукописи. Всё творчество Вен. Ерофеева напоминает поэзию эстетического бунта. Критики и редакторы окрестили поэму символом русского андеграунда 70-х гг. 20 века. Как уже отмечалось выше, Вен. Ерофеев очень остро ощутил, как и многие соотечественники, трагический распад утопии и демифологизации идеологии советского режима. Писатель поднял вопрос о сущности личности в целом, причём в модернистском ключе. Он предложил своеобразную пародию на культ разума, окрашенного в религиозные тона. Именно этот факт досконально подтверждают художественные средства, которые использовал автор при написании текста. Автор прибегнул к карнавализации антигероев советской печати. Более того, пародия коснулась советского мифа о идеологической сплоченности сознательного народа. Хотя в поэме «Москва - Петушки» нетрудно увидеть стратегии, которые всего через несколько лет будут освоены московским концептуализмом (сюжет ритуального «странствия», ироническая семиотизация алкогольных возлияний, «проживание» христианских мифологем), — все же необарочная надежда на формирование «трансцендентального означаемого» в процессе игровой аккумуляции «трансцендентальных означающих» доминирует в семантическом лабиринте «Москвы — Петушков». В этом смысле прав философ Юлий Шрейдер, который в 1993 году определил поэму Ерофеева как «исток и вершину уже родившегося постмодернистского барокко». Владимир Муравьёв – один из известнейших литературоведов – отметил, что Веничка ощущал благополучную, обыденную жизнь как подмену настоящей жизни, потому её и разрушил. И редактор увидит, что выдавание писателем белого в качестве чёрного и антигуманного как норму – это определённый ход, реверанс в сторону направления постмодернизма, которым пронизан текст. Произведение «Москва - Петушки» - это текст, рассказывающий о сущности русской души: «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости… какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им всё — Божья роса…». Для этого писателем идеально подобран мотив пути, следования. Это книга, изучающая «страшную свободу» человеческого существа. Интересный факт, но именно персонажи этой поэмы явились впоследствии прототипами памятника в России литературным героям. На Курском вокзале, на перроне в Петушках в 1998 г. В.Кузнецов и С.Менцелев установили памятник главному герою поэмы Веничке и его даме сердца. Это говорит о всенародной любви к творению пера и к самому автору. Редактор оценивает феномен поэмы в системе русского постмодернизма. Она трагична и иронична одновременно. Текст многослойный, раскрывающий как обнажённую исповедальность и сущность русского менталитета, так и метод потокосознания. Всяческое понимание этой рукописи не будет противоречить друг другу благодаря своей интертекстуальности. Мир-бытие воспринимается Вен.Ерофеевым в качестве цельного мира, нерасчлененного, который обладает одушевлённостью всех, но который лишён рационального начала, он необъясним, и оттого пугающий. Особенно бессмысленные, с логической точки зрения, загадки Сфинкса, в которых герой поэмы видит какой-то непременный подвох. Отсюда и появление «мифологических» образов — «хора» Эринний и «ветхозаветной» Суламифи, олицетворяющих собой страсти, отпущенные на волю. В поэме представлена трёхчастная философская система. Во-первых, философия Канта указывает на понятия «вещь в себе» и «чистую идею», которые преобразились в финале (в сцене с чернотой). Тот туман, который дополняет тьму, характеризует понятие ненужности времени. В постулатах Гегеля Веничка подчеркнул тождество бытия и мышления как «житие» великого страдальца и грешника. В поэме используется мотив отчуждения. И, в-третьих, текст пронизан логикой отрицания Шопенгауэра и Ницше «я не сверхчеловек». Жизнь противопоставлена существованию, т.е. экзистенциализму. Тошнота, тоска, тревога, страх не являются оппозицией друг другу. Вен.Ерофеев на осколках философии классиков строит свою собственную – инобытие. Немаловажно, что автор обозначил жанр для своего литературного творения как поэму. Одна из важнейших характеристик этого жанра – это космология нации, которая чётко отражена в тексте. Изображённый главный герой имеет необычную судьбу, благодаря этому образу Вен.Ерофеев описывает все грани внутреннего, духовного мира народа. До этого момента в СССР существовало всего три выхода, принципа жизни в таких условиях: 1) влиться в социалистический строй и в это существование; 2) на своих условиях обосноваться там; 3) быть до конца своих дней изгоем и не смириться с реальностью бытия. Веничка – этакий отщепенец, покорно исполняющий роль лишнего человека. Судя по глубине поднятой проблемы юродства и существования вне системы личности, можно увидеть, что произведение написано на злобу дня нынешнего, не боясь говорить о «закрытых» вещах языком кодов. Поэтику, композицию поэмы и многое другое обуславливает модификация и отнесённость рукописи определённому направлению – лирическому постмодернизму. Помимо всего прочего, в механизм редакторской оценки входит прогнозирование эффективности результатов, вложенных самими автором. И многочисленные тиражи книги в будущем, и всенародная любовь, понимание и сочувствие главному герою – важные и основные доказательства таланта автора. |

|

|

| Всего комментариев: 0 | |